Deine Spende wird im Rahmen der Vienna Pride verdoppelt

Jede Spende bis zum 14. Juni wird verdoppelt. So entfaltet dein Beitrag doppelte Wirkung und schützt weltweit das Recht auf Liebe.

Veröffentlicht am 9. November 2023, aktualisiert am 23. Februar 2024

Das Menschenrecht auf soziale Sicherheit verpflichtet Staaten dazu, Menschen in einer Notlage zumindest ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen. Österreich kommt dieser menschenrechtlichen Verpflichtung derzeit nicht ausreichend nach: die Sozialhilfe reicht nicht aus, um Menschen vor Armut zu schützen und macht sie zu Bittsteller*innen. Die Sozialhilfe liegt in Österreich deutlich unter der Armutsgefährdungsschwelle. Das ist perfide, denn die Sozialhilfe sollte eigentlich das letzte Auffangnetz für Menschen in Krisen sein. Im folgenden Text erfährst du, warum es dringend eine neue menschenrechtskonforme Regelung der Sozialhilfe in Österreich braucht und wie wir alle gemeinsam dafür einstehen können.

> Was bedeutet das Menschenrecht auf soziale Sicherheit und wie ist es menschenrechtlich verankert?

> Armut in Österreich – Statistik und Fakten

> Warum sind Frauen stärker armutsgefährdet?

> Was ist das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz?

> Wer hat in Österreich Anspruch auf Sozialhilfe und wer nicht? Wo liegen die Hürden beim Zugang?

> Was fordert Amnesty International?

> Was kann jede*r einzelne von uns tun, um für soziale Sicherheit in Österreich einzutreten?

Das Menschenrecht auf soziale Sicherheit ist eine Grundvoraussetzung für ein Leben in Würde. Es verpflichtet Staaten, jenen Menschen, die sich in einer Notlage befinden, zumindest ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen. Das Recht auf soziale Sicherheit umfasst auch den diskriminierungsfreien Zugang und den Erhalt von Unterstützung – egal ob in Geld- oder Sachleistung – bei den folgenden neun wesentlichen Bereichen bzw. Lebensrisiken:

Das Recht auf soziale Sicherheit ist in zahlreichen internationalen Verträgen und Konventionen verankert, allen voran im Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Art 9 IPwskR) und in der Europäischen Sozialcharta (Art 12 und Art 13, Art 30, ESC rev). Es ist außerdem in den Bestimmungen der UN-Kinderrechtskonvention (CRC), UN-Behindertenrechtskonvention (CRPD), UN-Frauenrechtskonvention (CEDAW), und in der Konvention der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO Convention No 102) (1952) verankert. Letztere hat Österreich teilweise ratifiziert.

Jeder siebte Mensch in Österreich lebt an der Schwelle zur Armut. Rund 190.000 Menschen in Österreich bezogen laut den letzten Erhebungen der Statistik Austria im Jahresdurschnitt 2022 Sozialhilfe oder Mindestsicherung. Obwohl der öffentliche Diskurs oft anderes vermuten lässt, machten die Ausgaben für Sozialhilfe zuletzt weniger als 1 Prozent des Gesamtbudgets aller Sozialausgaben aus: Im Jahr 2022 beliefen sie sich auf knappe 1 Milliarde Euro (Quelle: Statistik Austria).

Risikogruppen für Armut in Österreich

Soziale Benachteiligung hat strukturelle Ursachen und trifft einige Gruppen stärker als andere. Besonders Familien mit (mehreren) Kindern und Frauen sind von Armut betroffen, insbesondere Frauen im Alter und Alleinerzieherinnen. Die Zahlen zeigen: Armut in Österreich ist weiblich und trifft außerdem vor allem Kinder. 35,5% der Menschen, die im Jahr 2022 Sozialhilfe oder Mindestsicherung bezogen, sind Kinder und 51% sind weiblich. Ebenfalls stärker gefährdet sind langzeitarbeitslose Menschen.

Recht auf soziale Sicherheit in Österreich

Österreich hat den Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (IPwskR) ratifiziert, allerdings steht er unter dem sogenannten „Erfüllungsvorbehalt“. Das bedeutet in der Praxis, dass der Pakt nicht direkt in Einzelfällen anwendbar ist. Das Recht auf soziale Sicherheit ist in Österreich weder verfassungsrechtlich verankert noch gibt es einen effektiven Rechtsschutz gegen Eingriffe in das Recht auf soziale Sicherheit. Österreich ist aufgrund der Ratifizierung des Paktes allerdings trotzdem völkerrechtlich daran gebunden.

Auch gibt es in Österreich weder eine Staatszielbestimmung „Sozialstaat“,noch die Verankerung der Menschenwürde in der österreichischen Bundesverfassung bzw. im Grundrechtskatalog.

Das 2019 verabschiedete Sozialhilfe-Grundsatzgesetz stellt einen menschenrechtlichen Rückschritt in der österreichischen Sozialhilfe dar – mehr dazu weiter unten.

190.000

Rund 190.000 Menschen in Österreich bezogen laut den letzten Erhebungen der Statistik Austria im Jahresdurschnitt 2022 Sozialhilfe oder Mindestsicherung.

35,5%

35,5% der Menschen, die im Jahr 2022 Sozialhilfe oder Mindestsicherung bezogen, sind Kinder. Quelle: Statistik Austria.

<1%

Die Ausgaben für Sozialhilfe im Jahr 2022 beliefen sich auf knappe 1 Milliarde Euro, was weniger als 1 Prozent des Gesamtbudgets aller Sozialausgaben ausmachte. Quelle: Statistik Austria

Weltweit sind Frauen überproportional von wirtschaftlicher und sozialer Marginalisierung und Armut betroffen. Das hat unterschiedliche gesellschaftliche und strukturelle Ursachen. Dazu zählen ungleiche Entlohnung und ungleiche Verteilung von Sorgepflichten, da Frauen den Großteil der unbezahlten Pflegearbeit leisten. Auch geschlechtsspezifische Gewalt kann eine Ursache für Armut sein.

Österreich ist hier keine Ausnahme, wie die Zahlen zeigen. Im Jahr 2022 waren 18% der Frauen über 18 Jahre armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Im Vergleich dazu waren es nur 16% der Männer. (Quelle: Statistik Austria) Der geschlechtsspezifische Lohnunterschied, der die durchschnittlichen Brutto-Stundenlöhne von Frauen und Männern in der Privatwirtschaft vergleicht, lag im Jahr 2021 weiterhin bei 18,8%. Damit liegt Österreich über dem EU-Durchschnitt von 12,3% und ist eines der Länder mit dem höchsten geschlechtsspezifischen Lohnunterschied in der EU. (Quelle: Europäische Kommission) Frauen arbeiten mit höherer Wahrscheinlichkeit in geringer bezahlten Berufen, etwa im Dienstleistungssektor, und in Teilzeit. Das ist auch für den Pensionsanspruch – Stichwort weibliche Altersarmut – relevant. Der Unterschied bei den Pensionsansprüchen lag im Jahr 2022 bei krassen 34%. (Quelle: Bundesministeirum für Soziales) Besondere Risikofaktoren für Frauen sind neben höherem Alter, auch der Migrationsstatus und Alleinerzieherin zu sein.

Im Jahr 2019 verabschiedete die damalige ÖVP-FPÖ-Regierung das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz (SH-GG). Damit wurden Höchstsätze eingeführt, mit der sich Österreich von einem menschenrechtsbasierten Ansatz in der Sozialhilfe entfernte. Die Veränderung war gravierend: Statt der Mindestsätze in der zuvor geltenden “bedarfsorientierten Mindestsicherung” wurden den Bundesländern nun Höchstsätze vorgeschrieben. Ihnen ist somit untersagt, günstigere Regelungen über höhere monatliche Leistungen zu erlassen. Stattdessen ermöglichte der Gesetzgeber mit dem Sozialhilfe-Grundsatzgesetz nun einen Spielraum nach unten. Die Bundesländer haben nun grundsätzlich die Möglichkeit, auch einen geringeren Richtsatz festzulegen, als im Sozialhilfe-Grundsatzgesetz normiert wird.

Neben den Höchstsätzen ist das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz aus menschenrechtlicher Sicht auch aufgrund der neuen Zielbestimmungen ein offensichtlicher Rückschritt im österreichischen System der Sozialhilfe. Der bis dahin geltende Ansatz, Sozialhilfe auch als Mittel zur Bekämpfung von Armut zu sehen und die einzelnen Regelungen im Hinblick auf dieses Ziel zu gestalten, ist mit dem Sozialhilfe-Grundsatzgesetz weggefallen. Denn seit dem SH-GG ist es explizit nicht mehr die Intention des Gesetzgebers, Armut in Österreich zu bekämpfen. Im Gesetz finden sich statt Armutsbekämpfung andere politische Ziele, wie die Berücksichtigung von „fremden- und integrationspolitischen Zielen“ und die „(Wieder-)Eingliederung von Bezugsberechtigten in das Erwerbsleben“. Die aktuellen Zielbestimmungen des Sozialhilfe-Grundsatzgesetzes stehen somit in Widerspruch zur grundlegenden menschenrechtlichen Definition von sozialer Sicherheit.

Das Recht auf soziale Sicherheit beinhaltet unter anderem unterschiedliche Sozialleistungen, etwa das Arbeitslosengeld, Familienbeihilfe, Mutterschaftsurlaub und Gesundheitsversorgung bis hin zum Pensionssystem. Die meisten dieser Leistungen basieren auf Beiträgen und Versicherungen und setzen voraus, dass Menschen zu diesen Leistungen beitragen.

Die Sozialhilfe hingegen ist eine Leistung, die den Menschen zusteht, unabhängig davon ob sie davor Beiträge erbracht haben. Sie ist „das letzte soziale Auffangnetz“ für Menschen, die von Armut betroffen sind. Umso wichtiger ist es, dass dieses letzte Auffangnetz für alle Menschen zugänglich und nicht löchrig ist, sprich die Unterstützungsleistung ausreichend ist und niemanden ausschließt, der darauf angewiesen ist.

Wie bereits erwähnt, ist Sozialhilfe in Österreich Sache der Bundesländer. Mit dem Sozialhilfe-Grundsatzgesetz sollte ein verbindlicher Rahmen geschaffen werden, den die Bundesländer bei der Ausgestaltung der Sozialhilfe einhalten müssen. Dieser grundsätzlich gute Ansatz, der das föderal zersplitterte Sozialsystem österreichweit harmonisieren sollte, verfehlte in der Praxis sein Ziel: Als Grundgesetz enthält es eine Vielzahl an so genannten „Kann“-Bestimmungen, die den Bundesländern Spielräume bei der Gestaltung ihrer Gesetze eröffnen sollten, die aber von den Ländern unterschiedlich ausgeübt werden. Dadurch ist die österreichische Sozialhilfe ein Stückwerk und uneinheitlich.

Der Verfassungsgerichtshof (VfGH) hob in den vergangenen Jahren immer wieder Teile oder einzelne Bestimmungen des SH-GG auf, im Jahr 2022 gab es außerdem eine Novelle. Dadurch kam es zu einzelnen Verbesserungen, aber die Hauptkritikpunkte an dem Gesetz bleiben bestehen.

Mit seiner Erkenntnis vom 12. Dezember 2019 hat der österreichische Verfassungsgerichtshof (VfGH) auch die Regelung aufgehoben, die die Richtsätze für Kinder festlegte (§5 Abs. 2 Z3). Die Regelung habe eine sachlich nicht gerechtfertigte und daher verfassungswidrige Schlechterstellung von Mehrkindfamilien zur Folge, insbesondere da diese Regelung dazu führen hätte können, dass der notwendige Lebensunterhalt bei Mehrkindfamilien nicht mehr gewährleistet gewesen wäre. Da die Gesetzgebung allerdings keine Reparatur dieser Regelung vornahm, obliegt es den Bundesländern die Leistungshöhe für Kinder frei zu bestimmen. Das hat zur Folge, dass nun jedes Bundesland andere Richtsätze für Kinder festlegt. Somit unterscheidet sich die ausbezahlte Leistungshöhe für Kinder je nach Bundesland teilweise sehr deutlich voneinander.

Ausschlusskriterien

Die Sozialhilfe in Österreich ist mit dem Sozialhilfe-Grundsatzgesetz von bewusst gesetzten Ausschlusskriterien geprägt. Der Kreis derjenigen, die Anspruch auf Sozialhilfe haben, ist deutlich kleiner geworden.

Gemäß §4 Abs. 1 sind österreichische Staatsangehörige, Asylberechtigte sowie nicht-österreichische Staatsbürger*innen, die sich seit mindestens fünf Jahren dauerhaft tatsächlich und rechtmäßig in Österreich aufhalten, für die Sozialhilfe bezugsberechtigt.

Es ist offensichtlich, dass das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz keinen diskriminierungsfreien Zugang sicherstellt und gerade jene Menschen, die besonders Unterstützung bräuchten, von der Sozialhilfe ausschließt.

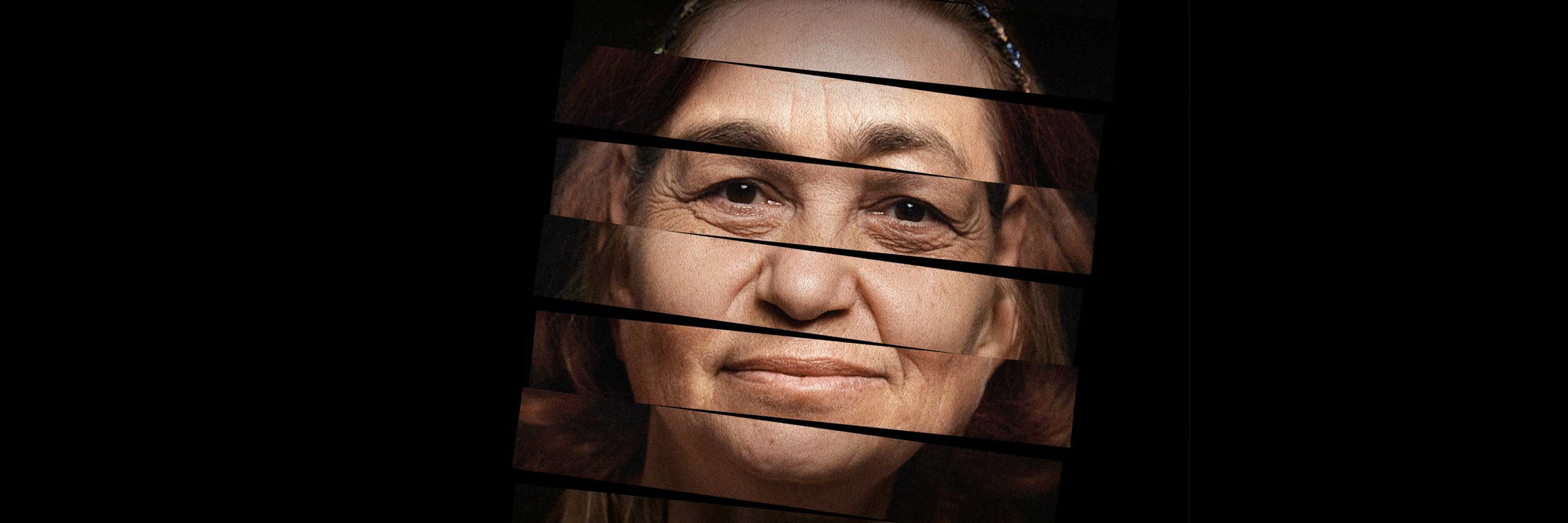

Teresa Hatzl, Expertin für soziale Rechte bei Amnesty International Österreich

Asylsuchende und Menschen, die nicht-österreichische Staatsangehörige sind und sich noch keine fünf Jahre in Österreich aufhalten, sind ebenso von der Sozialhilfe ausgeschlossen, wie Menschen, die einen subsidiären Schutzstatus zuerkannt bekommen haben. Menschen mit subsidiärem Schutzstatus sind gemäß §4 Abs. 1 nur Kernleistungen zu gewähren, die das Niveau der Grundversorgung nicht übersteigen dürfen. Das Niveau der Grundversorgung liegt dabei unter den Richtsätzen der Sozialhilfe. Darin unterscheidet sich das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz von der davor geltenden bedarfsorientierten Mindestsicherung, in der Menschen mit subsidiärem Schutzstatus nicht ausgeschlossen wurden.

„Es ist offensichtlich, dass das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz keinen diskriminierungsfreien Zugang sicherstellt und gerade jene Menschen, die besonders Unterstützung bräuchten, von der Sozialhilfe ausschließt.” Teresa Hatzl, Expertin für soziale Rechte bei Amnesty International Österreich.

Stigmatisierung und das Risiko der Nichtinanspruchnahme

Armut geht häufig mit weiterer Marginalisierung, sozialer Ausgrenzung und Stigmatisierung einher. Diese Stigmatisierung kann durch weitverbreitete Narrative über Armut verstärkt werden, etwa wenn prominente Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens mit ihren Aussagen die Vorstellung nähren, Armut wurzele nicht in breiteren strukturellen Ursachen, sondern sei ein Zeichen persönlichen Versagens. In einem im Sommer 2023 an die Öffentlichkeit durchgesickerten Video legte Bundeskanzler Karl Nehammer zum Beispiel nahe, dass es am Einzelnen liege, Armut zu überwinden: „Wenn ich zu wenig Geld habe, gehe ich mehr arbeiten.“ Statt die wirtschaftlichen und sozialen Rechte der Menschen zu wahren und zu gewährleisten, dass ihnen mit Respekt und Würde begegnet wird, laufen derartige Aussagen durch politische Entscheidungsträger*innen Gefahr, negative Stereotype und die Stigmatisierung von armutsbetroffenen Menschen zu verstärken. Diese Stigmatisierung wirkt sich darauf aus, ob die eigenen Rechte in Anspruch genommen werden. Amnesty International führte Gespräche mit betroffenen Personen. Mehrere Interviewpartner*innen gaben an, dass sie sich geschämt hätten, Leistungen in Anspruch zu nehmen.

Selbst wenn sie theoretisch für Leistungen der sozialen Sicherheit anspruchsberechtigt sind, und selbst dort, wo die Vorteile der Antragstellung die Kosten übertreffen, stehen Menschen beim Versuch, Systeme der sozialen Sicherheit in Anspruch zu nehmen, zunächst lähmenden Hindernissen gegenüber. Zu diesen Hindernissen zählt unter anderem … die Stigmatisierung bei der Kontaktaufnahme mit öffentlichen Verwaltungen.“

UN-Sonderberichterstatter Olivier de Schutte, Bericht an den Menschenrechtsrat (Non-take-up of rights in the context of social protection, Report of the Special Rapporteur on extreme poverty and human rights, Olivier De Schutter, 2022)

Das 2019 eingeführte Sozialhilfe-Grundsatzgesetz hat Stigmatisierung und Schamgefühle verstärkt. Im Bericht „Als würdest du zum Feind gehen“ identifizierte Amnesty International Österreich in diesem Zusammenhang zwei wichtige Aspekte: den Sachleistungszwang und den disziplinierenden Ton des Gesetzes. Interviewpartner*innen teilten Amnesty mit, dass diese – im Vergleich zum früheren System – das Schamgefühl der Bezieher*innen von Sozialhilfe verstärken. Das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz sieht sowohl Geld- als auch Sachleistungen vor, wobei die Behörden für die Deckung der Wohnkosten Sachleistungen vorzuziehen haben, weshalb sie die Kosten für den Wohnbedarf direkt an die Vermieter*innen überweisen. Das bedeutet nicht nur, dass Vermieter*innen wissen, ob ihre Mieter*innen Sozialhilfe beziehen oder nicht. Es könnte auch die Chancen vermindern, überhaupt eine Mietwohnung zu finden. Zudem kann der Sachleistungsvorrang zu weiterer Stigmatisierung und Scham führen, da er die Annahme bekräftigen kann, dass Menschen, die Sozialhilfe beziehen, selbst nicht die Fähigkeit haben, ihre Einnahmen und Ausgaben zu verwalten.

Die Stigmatisierung durch Politiker*innen, Amtsträger*innen und die Gesellschaft erhöht das Risiko, dass sich Menschen gegen einen Antrag auf Sozialhilfe entscheiden, obwohl sie die Voraussetzungen dafür erfüllen. Nichtinanspruchnahme ist ein weit verbreitetes Phänomen und betrifft das Sozialhilfesysteme in Österreich und in vielen weiteren Ländern.

Bürokratische Hürden und Sprachbarrieren

Zu den Hürden bei der Beantragung von Sozialhilfe in Österreich zählen außerdem der komplexe Antragsprozess, die formelle Sprache der Dokumente, die teilweise fehlende Unterstützung am Amt, sowie die Anzahl der Dokumente, die auszufüllen sind. Wie sehr die Menschen in der Beantragung der Sozialhilfe von diesen praktischen Hürden betroffen sind, hängt stark von den jeweils zuständigen Behörden ab und unterscheidet sich daher von Bundesland zu Bundesland oder gar von Gemeinde zu Gemeinde.

Besondere Hürden für Frauen und Menschen mit Behinderungen

Bestimmte schutzbedürftige Gruppen, etwa Menschen mit Behinderungen, Frauen, die geschlechtsspezifische Gewalt erlebt haben oder Frauen mit Kinderbetreuungspflichten, erleben weitere Hürden im Zugang zur Sozialhilfe.

Die Sozialhilfe ist eine subsidiäre staatliche Leistung, kann also erst beantragt und bezogen werden, wenn alle anderen Unterstützungsleistungen ausgeschöpft sind. Das führt dazu, dass Frauen, die sich in Trennung bzw. Scheidung befinden, Unterhaltsansprüche gegenüber ihrem Ex-Partner verfolgen müssen. Das kann insbesondere für Frauen, die aus gewaltvollen Beziehungen aussteigen, eine große Hürde darstellen.

Auch Erwachsene mit Behinderungen, die als nicht selbsterhaltungsfähig eingestuft wurden, erleben in diesem Zusammenhang besondere und mitunter sehr beschämende Hürden. Auch sie können gezwungen werden, Unterhaltsansprüche gegenüber ihren Eltern oder Kindern zu verfolgen. Das schafft Abhängigkeiten und bedeutet Stress in den Familienbeziehungen.

Auch die Mitwirkungspflichten stellen für manche Menschen große Hürden dar. So wird etwa verlangt, dass Menschen, die Sozialhilfe beantragen, ihre Arbeitswilligkeit nachweisen. Das kann etwa für Frauen mit Kinderbetreuungspflichten aufgrund der fehlenden Möglichkeit, neben den Kindern arbeiten zu gehen, eine Herausforderung darstellen.

Das Recht auf soziale Sicherheit sowie auf einen angemessenen Lebensstandard sind Menschenrechte, zu denen sich Österreich durch die Ratifizierung internationaler Verträge und Konventionen völkerrechtlich verpflichtet hat. Österreich muss seine menschenrechtliche Verpflichtung achten und erfüllen. Daher muss das Sozialhilfe-Grundsatzgesetz dringend durch eine neue menschenrechtskonforme Regelung ersetzt werden.

Wir fordern eine neue gesetzliche Regelung, die:

Bild: Schulstartaktion der Caritas für Familien mit niedrigen Einkommen

Die öffentliche Debatte über Sozialhilfe ist in Österreich leider viel zu häufig eine Neiddebatte, in der verschiedene Gruppen von Menschen gegeneinander ausgespielt und negative Stereotype bedient werden. Das Bewusstsein, dass Armut ein Menschenrechtsthema und es staatliche Verantwortung ist, Menschen vor Armut zu schützen, muss in der breiten Öffentlichkeit verankert werden. Zur Bewusstseinsbildung kann jede*r einzelne von uns beitragen – am Stammtisch oder im Sportverein. Neben Solidarität für Betroffene, ist es auch an uns, die politischen Entscheidungsträger*innen an ihre Verantwortung zu erinnern. Gemeinsam fordern wir eine Sozialhilfe, die Armut bekämpft und soziale Sicherheit schafft! Für ein Leben in Würde. Für alle Menschen in Österreich.