Deine Spende für die Menschen im Iran

Damit Menschenrechte nicht im Dunkeln verschwinden und Gerechtigkeit siegt.

Frauen in Österreich setzen sich schon in der Ersten Republik für das Recht auf Schwangerschaftsabbruch ein. 1975 wird die „Fristenlösung“ durchgesetzt. Trotzdem können Frauen* bis heute nicht frei über ihren Körper bestimmen.

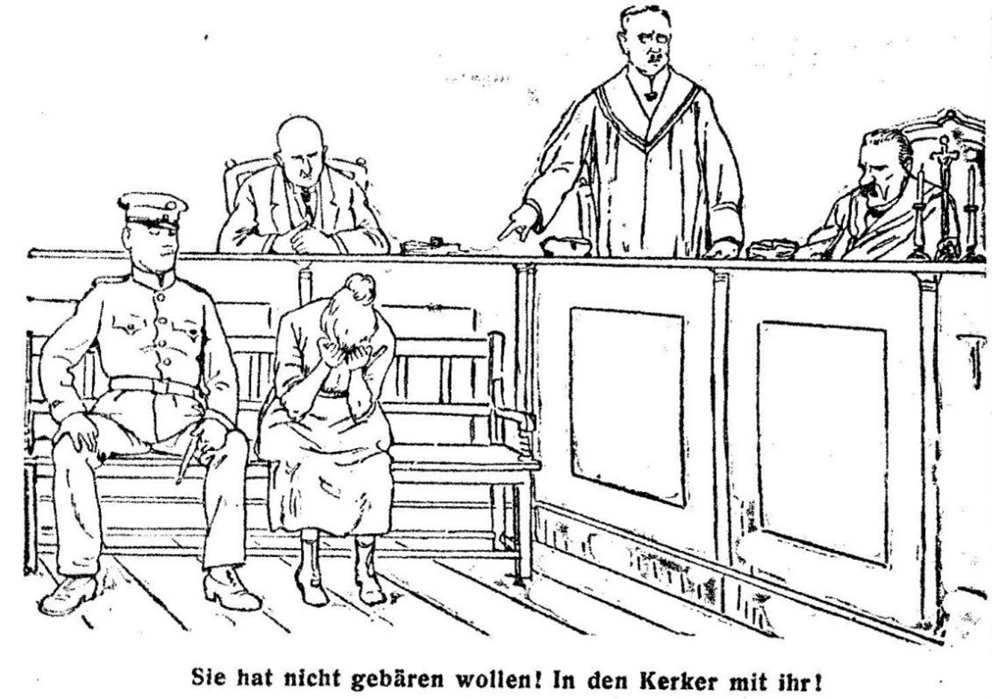

Wien, Juli 1929: Die 18-jährige Hausgehilfin Rosa K. ist schwanger – und verzweifelt. Sie hat ihren Posten verloren und sie hat schon ein Kind, für das sie sorgen muss. Ein zweites kann sie sich nicht leisten. Mit ihrem Geliebten fährt sie aus dem Waldviertel nach Wien. Dort gibt es eine Hebamme, die den Schwangerschaftsabbruch illegal durchführt. Doch die Sache fliegt auf. Das Gericht verurteilt beide für mehrere Wochen zu strengem Arrest.

Im 18. Jahrhundert steht auf Schwangerschaftsabbrüche sogar die Todesstrafe. Die wird 1852 abgeschafft, aber es droht weiterhin das Gefängnis. Das Verbot führt dazu, dass viele Frauen ihre Schwangerschaft heimlich beenden. Sie behelfen sich mit Blei und Strom, Seife und Salpetersäure. Manche stürzen sich absichtlich die Treppen hinunter. Andere suchen „Engelmacherinnen“ auf, die oft unter unhygienischen Bedingungen illegal Abbrüche vornehmen.

Unzählige Frauen kommen dabei ums Leben. Das betrifft vor allem arme Frauen und Arbeiterinnen. Bürgerliche Frauen können sich mit ihrem Hausarzt beraten oder ins Ausland reisen und dort ihre Schwangerschaft beenden.

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bekämpft die sozialdemokratische Frauenbewegung den „Fluchparagraphen“ 144, der Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe stellt. Bei einer Kundgebung im September 1927 kritisiert Therese Schlesinger, dass Frauen vor allem für zwei Dinge herhalten dürfen: „als Lustobjekt des Mannes und als staatliche Gebärmaschine.“ Die Frauen demonstrieren und bringen Anträge im Parlament ein, um das Gesetz zu verändern. Allerdings scheitern sie an den bürgerlichen Mehrheiten.

Das nationalsozialistische Regime verschlechtert die Lage der Frauen massiv. Nun können sie für einen Schwangerschaftsabbruch wieder zum Tod verurteilt werden. Das Ende des Zweiten Weltkriegs bringt zwar die Rückkehr zu den alten Bestimmungen. Doch damit bleibt es auch weiterhin eine Straftat, wenn Frauen sich für einen Schwangerschaftsabbruch entscheiden.

Die Frauenbewegung der 1970er-Jahre fordert erneut, dass ein Schwangerschaftsabbruch nicht bestraft werden darf. Mit dem Slogan „Mein Bauch gehört mir“ fordern sie Selbstbestimmung über den eigenen Körper. Unterstützung erhalten die Aktivist*innen schließlich von der Sozialdemokratie. Der Druck wirkt: 1975 tritt die „Fristenlösung“ in Kraft. Der Schwangerschaftsabbruch bleibt zwar verboten – aber das Gesetz sieht eine Ausnahme vor. Wenn eine Frau ihre Schwangerschaft innerhalb von drei Monaten abbricht, wird sie nicht mehr bestraft. Nach den drei Monaten droht Frauen auch heute noch eine Gefängnisstrafe.

Der Blick zurück zeigt: Zu lange schon leben Frauen in einem fremdbestimmten System, das ihre Körper bewertet, kontrolliert – und verurteilt. Bis heute ist der Zugang zu einem sicheren Schwangerschaftsabbruch in Österreich nicht ausreichend gewährleistet. Noch immer gilt er rechtlich als Straftat, die nur unter bestimmten Bedingungen straffrei bleibt.

Amnesty International setzt sich im Rahmen der Kampagne „My Body, My Rights“ für das Menschrecht auf Schwangerschaftsabbruch ein. Es geht um das Recht auf Privatsphäre. Um das Recht auf körperliche Autonomie. Und vor allem: um das Recht, über das eigene Leben zu bestimmen – frei von Angst, Verurteilung und Scham.

Amnesty International fordert die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen und § 96 aus dem Strafgesetzbuch zu streichen!

Die historische Information basiert auf einem Beitrag von wasbishergeschah.at. Mehr zu Frauen*-, Protest- und Alltagsgeschichte im Rahmen des Projekts gibt es auf Instagram, Tiktok und Bluesky.