Deine Spende für die Menschen im Iran

Damit Menschenrechte nicht im Dunkeln verschwinden und Gerechtigkeit siegt.

Der neue Amnesty-Jahresbericht 2020/21 belegt: Die Corona-Pandemie hat die bereits prekäre Lage von Menschen auf der Flucht, Asylsuchenden und Migrant*innen in vielen Ländern noch verschärft; manche wurden in unhygienischen Lagern festgesetzt, die Versorgung mit Grundbedarfsgütern war nicht mehr gewährleistet, und es wurden überstürzt Grenzkontrollen eingeführt und somit Reiserouten unterbrochen. Hier die wichtigsten Ergebnisse zu Menschen auf der Flucht in den einzelnen Weltregionen.

Covid-19 verschlimmerte die bereits prekäre Lage von Geflüchteten und Migrant*innen. Mehrere Länder verzögerten oder unterbrachen die Bearbeitung von Asylanträgen. Viele Flüchtlinge und Migrant*innen waren in besonderer Gefahr, sich mit Covid-19 zu infizieren, da sie in überfüllten und unhygienischen Einrichtungen, Lagern oder besetzten Häusern leben mussten. Der eklatanteste Fall war das Lager Moria auf der griechischen Insel Lesbos, wo ein Feuer 13’000 Geflüchtete und Migrant*innen obdachlos machte. Grenzschließungen beraubten Saisonarbeiter*innen und Arbeitsmigrant*innen ihres Lebensunterhalts und ihre Familien der Überweisungen aus dem Ausland, unter anderem in Zentralasien.

Zurückweisungen (Push-Backs) und Gewalt an Land- und Seegrenzen rissen nicht ab. In einem zynischen und gefährlichen Schachzug instrumentalisierte die Türkei Flüchtlinge und Migrant*innen für politische Zwecke, indem sie sie ermutigte, aus der Türkei an die Landgrenze zu Griechenland zu reisen, wobei sie ihren Transport manchmal unterstützte. Im Gegenzug verübten die griechischen Behörden Menschenrechtsverletzungen gegen migrierende Menschen, darunter exzessive Gewaltanwendung, Prügel, den Einsatz von scharfer Munition und Push-Backs in die Türkei. Kroatien setzte die Abschiebung von Asylsuchenden fort, oft begleitet von Gewalt und Misshandlungen. Regierungen in ganz Südeuropa verboten es Schiffen auf dem Mittelmeer, gerettete Migrant*innen und Flüchtlinge an Land zu bringen, sodass sie extrem lange Zeitspannen ohne Perspektive auf See festsaßen. In einem unverhohlenen Versuch, ihre gesetzlichen Verpflichtungen gegen Push-Backs zu umgehen, setzten Italien, Malta und die EU ihre Kooperation mit Libyen fort, wo ausgeschiffte Migrant*innen und Flüchtlinge Opfer schwerer Menschenrechtsverletzungen wurden. Die EU begann die Diskussion über einen neuen Migrationspakt, der die zentrale Strategie der EU fortsetzte, nämlich vor Migration abzuschrecken, anstatt auf menschenrechtskonforme Weise mit ihr umzugehen.

Die Regierungen müssen für mehr sichere und reguläre Migrationswege nach Europa sorgen, vor allem für schutzbedürftige Personen, ergänzt durch humanitäre Visa, Neuansiedlung, Gemeinschafts-Sponsoring und Familiennachzug.

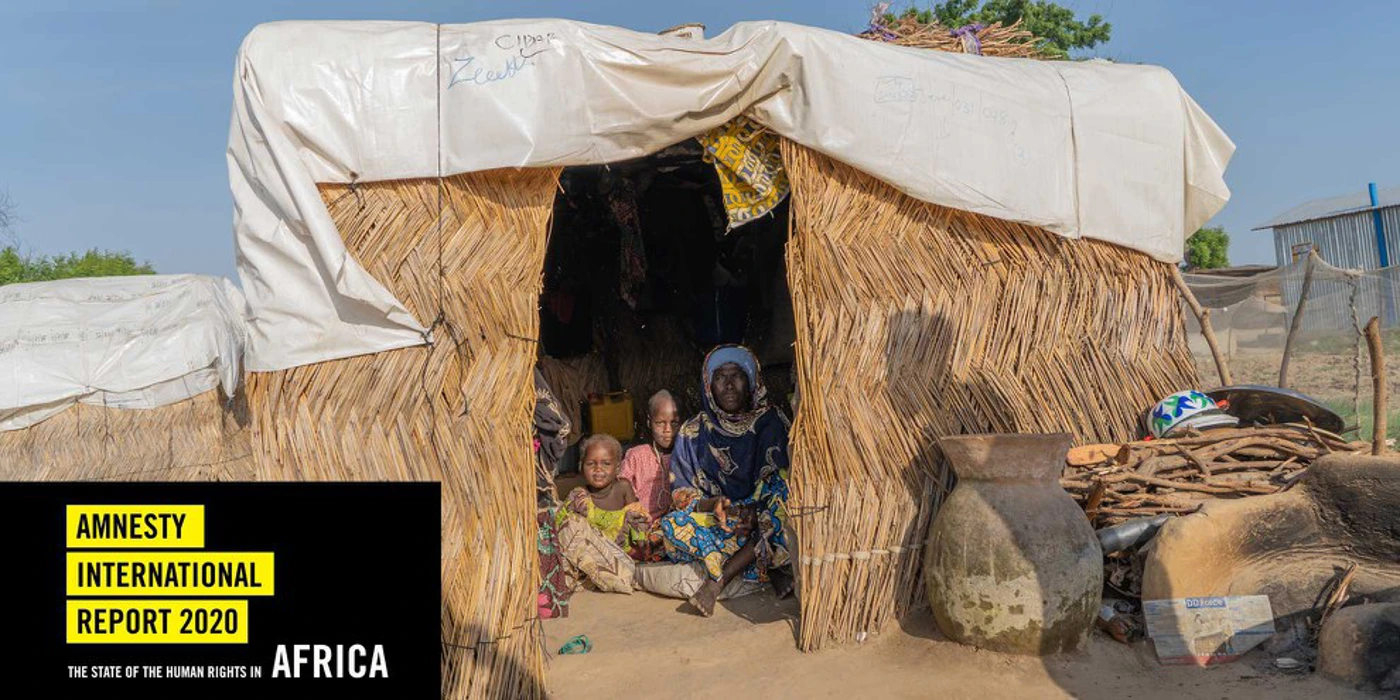

Lager für Binnenvertriebene im Bundesstaat Borno im Nordosten Nigerias, Oktober 2020. © The Walking Paradox / Amnesty International

Bewaffnete Konflikte, humanitäre Krisen und anhaltende Menschenrechtsverletzungen zwangen auch im Jahr 2020 Millionen Menschen zur Flucht. In Burkina Faso stieg die Zahl der Binnenvertriebenen auf 1 Mio. Menschen an. In der Zentralafrikanischen Republik waren mit Stand vom 31.Juli 660’000 Menschen vertrieben worden. Nach wie vor flohen Tausende Eritreer*innen aus ihrem Land, hauptsächlich um dem zeitlich unbefristeten Militärdienst zu entgehen. In Somalia verschlimmerten der Konflikt, Dürren, Überschwemmungen und eine Heuschreckenplage die humanitäre Krise und waren der Auslöser dafür, dass bis August 2020 fast 900'000 Menschen ihre Heimatregionen verlassen mussten. In Mosambik wurden durch den Konflikt in der Provinz Cabo Delgado bis September mehr als 250’000 Binnenvertriebene gezählt.

Flüchtlinge, Migrant*innen und Asylsuchende gehörten zu den Gruppen, die besonders stark unter den Auswirkungen der Pandemie litten. Viele kamen wegen der Grenzschließungen nicht weiter. Flüchtlinge und Asylsuchende in Südafrika waren in der ersten Jahreshälfte von den Coronahilfen der Regierung ausgeschlossen.

Die Regierungen Afrikas müssen das Recht auf Asyl achten. Sie müssen die Grenzen für Flüchtlinge und Asylsuchende offenhalten und an den Grenzübergängen geeignete Maßnahmen zum Gesundheitsschutz umsetzen. Die Regierungen müssen auch sicherstellen, dass alle Asylsuchenden, Flüchtlinge und Migrant*innen Zugang zu den nationalen Gesundheitssystemen und sozialen Sicherungssystemen haben.

Schutzsuchende in Tijuana an der mexikanischen Grenze zu den USA © Sergio Ortiz/Amnesty International

Zehntausende Menschen – vor allem aus Kuba, El Salvador, Honduras und Venezuela – flohen weiterhin vor der in ihren Ländern herrschenden Gewalt, Armut und Ungleichheit.

Im Rahmen der zur Ausbreitung von Covid-19 beschlossenen Grenzkontrollmaßahmen verboten einige Regierungen, darunter Kanada, Peru und die USA, die Einreise von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Migrant*innen. Viele Länder, u.a. Kolumbien, Guatemala, Mexiko, Trinidad und Tobago sowie die USA, schoben Menschen ab, ohne ihre Ansprüche auf einen Flüchtlings oder Asylstatus ausreichend geprüft zu haben.

Zwischen März und September 2020 stellten die US-Behörden die Bearbeitung von Asylanträgen an der Grenze zwischen den USA und Mexiko ein. 330'000 Migrant*innen und Asylsuchende wurden unrechtmäßig festgenommen und abgeschoben, darunter etwa 13'000 unbegleitete Minderjährige. In Mexiko waren Migrant*innen, Flüchtlinge und Asylsuchende weiterhin exzessiver Gewaltanwendung und willkürlichen Festnahmen durch die Behörden sowie Entführungen, Übergriffen und Tötungen durch nichtstaatliche Akteure ausgesetzt. Die mexikanischen Behörden nahmen 87.262 Migrant*innen fest, darunter mehr als 11.000 Kinder, und schoben 53.891 Personen ab.

Flüchtlinge, Asylsuchende und Migrant*innen, die in Einrichtungen für Asylsuchende in Mexiko, Trinidad und Tobago und den USA inhaftiert waren, waren aufgrund der schlechten sanitären Bedingungen und der Unmöglichkeit, ausreichend Abstand zu anderen Mitgefangenen einzuhalten, einem hohen Ansteckungsrisiko mit Covid19 ausgesetzt. Dennoch weigerte sich die Einwanderungs- und Zollbehörde der USA (US Immigration and Customs Enforcement), inhaftierte Asylsuchende freizulassen, obwohl es zu Covid-19-Ausbrüchen in Hafteinrichtungen der Behörde gekommen war. Über 8000 Migrant*innen hatten sich in der Haft mit dem Virus infiziert.

Die Regierungen müssen alle Menschen, die lediglich aufgrund mutmaßlicher Verstöße gegen die Einwanderungsbestimmungen in Gewahrsam gehalten werden, freilassen und Flüchtlingen und Asylsuchenden in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht Schutz gewähren.

Rohingya-Flüchtlinge in Bangladesch © AFP via Getty Images

Überall in der Region erlebten ethnische und religiöse Minderheiten weiterhin Diskriminierung, Gewalt und andere Formen von Verfolgung durch die Behörden.

Im Januar 2020 wies der Internationale Gerichtshof die Regierung von Myanmar an, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um einen Völkermord an den Rohingya zu verhindern. Die Behörden Myanmars kamen ihrer Rechenschaftspflicht für die im Jahr 2017 erfolgten Militäreinsätze im Bundesstaat Rakhine, die zur Flucht von mehr als 700'000 Rohingya nach Bangladesch geführt hatten, nicht nach. Im Rahmen von Einsätzen zur Aufstandsbekämpfung verübten die Sicherheitskräfte Myanmars auch weiterhin Menschenrechtsverletzungen und Verletzungen des humanitären Völkerrechts gegen andere ethnische Minderheitengruppen in den Bundesstaaten Rakhine, Chin, Kachin und Shan.

In China rechtfertigten die Machthaber*innen die Diskriminierung und Verfolgung von Tibeter*innen, Uigur*innen und anderen größtenteils muslimischen ethnischen Gruppen in der Region Xinjiang mit dem Argument, damit gegen »Separatismus«, »Extremismus« und »Terrorismus« vorzugehen. Die chinesischen Behörden setzten Uigur*innen und andere Turk-Muslim*innen weiterhin willkürlicher Inhaftierung ohne Gerichtsverfahren sowie politischer Indoktrinierung und kultureller Zwangsassimilation aus. Während des gesamten Jahres verschärften sie auch die Zugangsbeschränkungen nach Xinjiang und richteten weiterhin Lager zur Masseninternierung ein.

Der seit drei Jahren «verschwundene» Uigure Iminjan Seydin tauchte im Mai 2020 wieder auf und lobte die chinesischen Behörden in einer offenbar erzwungenen Aussage. Die Uigurin Mahira Yakub, die für eine Versicherungsgesellschaft arbeitete, wurde wegen «materieller Unterstützung terroristischer Aktivitäten» angeklagt, weil sie Geld an ihre in Australien lebenden Eltern geschickt hatte, um sie beim Kauf eines Hauses zu unterstützen. Der seit März 2018 inhaftierte chinesisch-kasachische Schriftsteller Nagyz Muhammed wurde in einem geheimen Verfahren wegen «Separatismus» schuldig gesprochen, weil er sich vor fast einem Jahrzehnt am Unabhängigkeitstag Kasachstans mit Freund*innen zu einem Abendessen getroffen hatte.

Uigur*innen standen auch außerhalb Chinas unter Druck. Personen, die das Land verlassen und ins Exil gegangen waren, wurden von chinesischen Botschaften und Sicherheitsagent*innen drangsaliert und eingeschüchtert. Mitarbeiter*innen der chinesischen Sicherheitsdienste belästigten Uigur*innen im Ausland über Messenger-Apps und forderten sie auf, ihre Ausweisnummern, Wohnorte und andere Details bekanntzugeben. Einige erhielten Telefonanrufe vom Staatssicherheitsdienst, in denen sie aufgefordert wurden, die uigurischen Gemeinden im Ausland auszuspionieren.

In der Inneren Mongolei brachen Proteste gegen eine neu eingeführte Sprachpolitik für mongolischsprachige Schulen aus, mit der die Unterrichtssprache für einige Fächer von Mongolisch in Hochchinesisch geändert werden sollte. Hunderte Protestierende – Schüler*innen, Eltern, Lehrkräfte, schwangere Frauen und Kinder – wurden Berichten zufolge unter dem Vorwurf, «Provokation von Streit und Sabotage der gesellschaftlichen Ordnung» inhaftiert. Der Menschenrechtsanwalt Hu Baolong, der während der Proteste offen seine Meinung zum Ausdruck brachte, wurde Berichten zufolge wegen der «Weitergabe von Staatsgeheimnissen an das Ausland» inhaftiert.

In einigen Ländern waren ethnische und religiöse Minderheiten die am stärksten unter den Auswirkungen der Corona-Pandemie leidenden Bevölkerungsgruppen. So wurden indische Muslim*innen durch die Pandemie noch weiter ausgegrenzt. Nachdem die muslimische Gruppe Tablighi Jamaat bei einer öffentlichen Versammlung beschuldigt worden war, das Virus zu verbreiten, wurde vielen Muslim*innen der Zugang zu medizinischer Versorgung und Gütern des Grundbedarfs verweigert. In den Sozialen Medien gab es Aufrufe zum Boykott muslimischer Geschäfte. In Sri Lanka hinderten die Behörden Muslim*innen daran, an Covid-19 verstorbene Menschen nach ihren religiösen Riten zu beerdigen und verbrannten die Leichen stattdessen zwangsweise. Berichten zufolge kategorisierte die Regierung Sri Lankas die muslimische Gemeinschaft des Landes anhand rassistischer Kriterien (Racial Profiling) und machte sie als Quelle eines erhöhten Ansteckungsrisikos aus.

In Afghanistan wurden mindestens 25 Menschen getötet, als die bewaffnete Gruppe Islamischer Staat einen der wenigen Sikh-Tempel des Landes angriff. Auch die Hazara-Gemeinschaft, die zur schiitischen Minderheit des Landes gehört, wurde Opfer zahlreicher Angriffe bewaffneter Gruppen. So wurde im Oktober 2020 ein Bombenanschlag auf eine Schule in einem mehrheitlich von Schiit*innen bewohnten Stadtteil von Kabul verübt, bei dem 30 Menschen, zumeist Kinder, getötet wurden.

In Pakistan war die Ahmadiyya-Gemeinde Zielscheibe von Angriffen, sozialem und wirtschaftlichem Boykott und mindestens fünf gezielten Tötungen. Während des muslimischen heiligen Monats Muharram hetzten Hassprediger zu Gewalt gegen die schiitische Minderheit des Landes auf. Zudem wurden fast 40 Anzeigen wegen Blasphemie gegen schiitische Geistliche erstattet. Im Juli 2020 stoppten die pakistanischen Behörden auf Druck von Politikern, einigen Medienhäusern und Geistlichen den Bau eines Hindu-Tempels in der Hauptstadt Islamabad und verweigerten somit der Hindu-Gemeinschaft die Ausübung ihres Rechts auf Religions- und Glaubensfreiheit. Pakistans Regierung unternahm auch keine wirksamen Maßnahmen gegen die Zwangskonvertierung hinduistischer und christlicher Frauen und Mädchen zum Islam.

Die Regierungen müssen sicherstellen, dass die Menschenrechte ethnischer und religiöser Minderheiten geschützt werden. Darüber hinaus müssen sie allen Minderheitsgruppen einen gleichberechtigten Zugang zur Gesundheitsversorgung ermöglichen und Schritte unternehmen, um deren systematische Diskriminierung zu beenden.

Jemenitische Schulkinder in einem behelfsmäßigen Klassenzimmer in Taez, Oktober 2020. © AHMAD AL-BASHA/AFP via Getty Images

Geflüchtete, Migrant*innen und Binnenvertriebene, die in Lagern lebten und aufgrund der Überbelegung ohnehin schon einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt waren, wurden durch Corona-Maßnahmen, die die Bewegungsfreiheit einschränkten, hart getroffen. Sie konnten ihre Arbeitsplätze außerhalb der Lager nicht mehr erreichen, und humanitäres Personal konnte ihnen nur noch begrenzt Hilfe leisten.

Die massenhaften Angriffe auf Zivilpersonen und die zivile Infrastruktur im Nordwesten Syriens führten dazu, dass die Zahl der Geflüchteten in den ohnehin schon überlasteten Vertriebenenlagern nahe der türkischen Grenze 2020 um fast 1 Mio. Menschen anstieg. Die irakischen Behörden lösten mindestens zehn Lager für Binnenvertriebene auf, wodurch Zehntausende Menschen zum zweiten Mal vertrieben wurden. Diejenigen, denen man Verbindungen zur bewaffneten Gruppe Islamischer Staat (IS) nachsagte, liefen Gefahr, Opfer willkürlicher Inhaftierung und des Verschwindenlassens zu werden.

Die meisten der über 5 Mio. syrischen Geflüchteten, die seit Beginn des Konflikts im Jahr 2011 aus ihrem Heimatland geflohen waren, lebten weiterhin in den Nachbarstaaten Libanon, Jordanien und Türkei, was bewies, dass die internationale Gemeinschaft nicht in der Lage war, die Lasten fair zu verteilen. In Jordanien gehörten syrische Geflüchtete zu denjenigen, die am stärksten vom landesweiten Lockdown betroffen waren, da sie größtenteils einer informellen Beschäftigung nachgingen und keine schriftlichen Verträge, keinen Sozial- und Krankenversicherungsschutz oder gültige Arbeitserlaubnisse vorweisen konnten.

In Libyen wurde das Leid von Flüchtlingen, Asylsuchenden und Migrant*innen durch die wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie, Grenzschliessungen und Einschränkungen der Bewegungsfreiheit noch grösser. Sie waren zahlreichen Menschenrechtsverletzungen staatlicher und nichtstaatlicher Akteure ausgesetzt, wie willkürliche unbefristete Haft, Entführungen, rechtswidrige Tötungen, Folter und andere Misshandlungen, Vergewaltigungen und andere Formen sexualisierter Gewalt sowie Zwangsarbeit. Tausende fielen dem Verschwindenlassen zum Opfer, nachdem die von der EU unterstützte libysche Küstenwache sie aufgegriffen hatte, als sie das Mittelmeer überqueren wollten. Aus dem Osten Libyens wurden mehr als 6.000 Geflüchtete und Migrant*innen ohne ordnungsgemäßes Verfahren in die Nachbarländer abgeschoben.

Die Behörden in den Ländern des Nahen Ostens und Nordafrikas nahmen weiterhin Migrant*innen fest, die keine gültigen Papiere vorweisen konnten, und inhaftierten sie, häufig ohne rechtliche Grundlage. Die algerischen Behörden verweigerten inhaftierten Migrant*innen bisweilen monatelang den Zugang zu einem Rechtsbehelf und schoben mehr als 17'000 Menschen ab. In Tunesien gewann eine Gruppe von 22 Migrant*innen einen Prozess, mit dem sie ihre Inhaftierung im Ouardia-Center angefochten hatte. Das Innenministerium liess sie daraufhin nach und nach frei.

Regierungen müssen Abschiebungen von Flüchtlingen und Asylsuchenden nach Syrien und in andere Länder stoppen, sowie weitere Maßnahmen unterlassen, um diese Menschen zur Rückkehr in ihre Herkunftsländer zu nötigen. Westliche und andere Staaten müssen wesentlich mehr Verantwortung übernehmen, u.a. durch die Aufnahme von Flüchtlingen (Resettlement).