Deine Spende für die Menschen im Iran

Damit Menschenrechte nicht im Dunkeln verschwinden und Gerechtigkeit siegt.

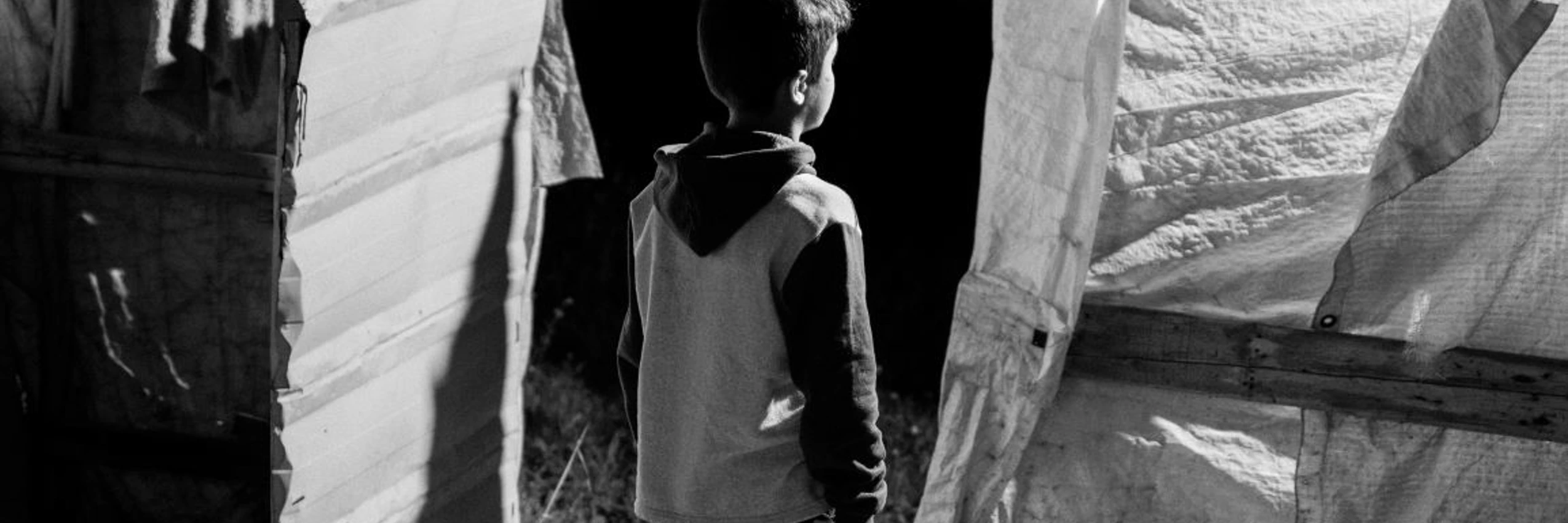

Nahezu 2.000 jesidische Kinder, die nach der Gefangenschaft durch die bewaffnete Gruppe Islamischer Staat (IS) zu ihren Familien zurückgekehrt sind, leiden unter erheblichen gesundheitlichen Folgen – sowohl physischer als auch psychischer Natur.

Der 56-seitige Amnesty-Bericht Legacy of Terror: The Plight of Yezidi Child Survivors of ISIS enthüllt die enormen Herausforderungen, denen sich die schätzungsweise 1.992 Kinder gegenübersehen, die zu ihren Familien zurückgekehrt sind, nachdem sie verschleppt, gefoltert, zum Kämpfen gezwungen und vergewaltigt wurden sowie anderen furchtbaren Menschenrechtsverletzungen des IS ausgesetzt waren.

Zwischen 2014 und 2017 begingen IS-Mitglieder Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und laut Angaben der Uno einen Völkermord an der Gemeinschaft der Jesid*innen im Irak.

Diese Kinder sind Überlebende unvorstellbarer Verbrechen. Ihre Gesundheit muss in den kommenden Jahren an erster Stelle stehen.

Matt Wells, stellvertretender Direktor des Krisenreaktionsteams bei Amnesty International

„Der Albtraum der Vergangenheit in Gefangenschaft ist zwar vorüber, aber das Leiden und die Not sind noch immer Realität für diese Kinder. Nachdem sie den Horror des Krieges in einem extrem jungen Alter erleben mussten, brauchen sie jetzt dringend die Unterstützung der Behörden im Irak und der internationalen Gemeinschaft, um sich eine Zukunft aufbauen zu können“, sagt Matt Wells, stellvertretender Direktor des Krisenreaktionsteams bei Amnesty International.

Viele Kinder, die überlebt haben, kehren mit Langzeitschäden, Krankheiten oder körperlichen Behinderungen aus der IS-Gefangenschaft zurück. Die häufigsten psychischen Erkrankungen, unter denen die Kinder leiden, sind posttraumatischer Stress, Angstzustände und Depressionen. Symptome und Verhaltensmuster sind oft Aggressionen, Flashbacks, Albträume, der persönliche Rückzug und heftige Stimmungsschwankungen.

Amnesty International hat mit Mitarbeiter*innen von Hilfsorganisationen, Expert*innen für psychische Erkrankungen und Betreuungspersonen gesprochen, die auf besondere Herausforderungen für zwei Gruppen der überlebenden Kinder hingewiesen haben: ehemalige Kindersoldaten und Mädchen, die sexualisierter Gewalt ausgesetzt waren.

Tausende jesidische Jungen wurden in der Gefangenschaft von Mitgliedern des Islamischen Staats ausgehungert, gefoltert und zum Kämpfen gezwungen. In der Folge leiden diese ehemaligen Kindersoldaten an schweren psychischen Erkrankungen oder körperlichen Behinderungen, weil sie Arme oder Beine verloren haben.

Der Albtraum der Vergangenheit in Gefangenschaft ist zwar vorüber, aber das Leiden und die Not sind noch immer Realität für diese Kinder.

Matt Wells, stellvertretender Direktor des Krisenreaktionsteams bei Amnesty International

Die jesidischen Jungen werden nach ihrer Rückkehr oft isoliert, weil ihre Familien und Gemeinden nur schwer mit ihren Erfahrungen in Gefangenschaft umgehen können. Sie waren in den meisten Fällen intensiver Propaganda, Indoktrinierung und militärischem Training ausgesetzt. So sollten sie gezwungen werden, ihre frühere Identität, ihre Sprache und ihre Namen zu vergessen.

Amnesty International hat mit 14 ehemaligen Kindersoldaten gesprochen, von denen über die Hälfte angab, nach ihrer Rückkehr keinerlei Unterstützung erhalten zu haben – weder psychologischer, gesundheitlicher, finanzieller oder anderweitiger Natur.

Die vom IS gefangengehaltenen jesidischen Mädchen waren scheren Menschenrechtsverletzungen ausgesetzt, einschließlich sexualisierter Gewalt. Weibliche Überlebende sexualisierter Gewalt leiden unter schweren gesundheitlichen Folgen, darunter schmerzhaften Fisteln, Narben und Schwierigkeiten, schwanger zu werden und ein Kind auszutragen.

„Sie sind Überlebende unvorstellbarer Verbrechen, und jetzt müssen diese Kinder mit den Auswirkungen dieses Terrors fertigwerden. Ihre körperliche und psychische Gesundheit muss in den kommenden Jahren an erster Stelle stehen, wenn sie wieder in ihre Familien und ihre Gemeinschaft integriert werden sollen“, sagt Wells.

Jesidische Frauen brachten Hunderte Kinder zur Welt, die während ihrer Versklavung durch den IS gezeugt wurden. Vielen dieser Kinder wird ein Platz in der jesidischen Gemeinschaft verweigert. Dafür gibt es verschiedene Gründe, unter anderem die Haltung des Obersten Geistlichen Rats der Jesid*innen und die gegenwärtige Rechtslage im Irak, die festlegt, dass ein Kind, dessen Vater „unbekannt“ oder muslimisch ist, auch als muslimisch registriert werden muss.

Mehrere Frauen, mit denen Amnesty International gesprochen hat, gaben an, unter Druck gesetzt, genötigt oder sogar getäuscht worden zu sein, um ihre Kinder zurückzulassen, was tiefes seelisches Leid verursacht hat. Den Frauen wurde vorgetäuscht, sie könnten ihre Kinder später besuchen oder wieder mit ihnen zusammenleben. Alle interviewten Frauen, die von ihren Kindern getrennt waren, sagten, dass sie keinen Kontakt oder Zugang zu ihnen hatten. Sie gaben an, aus Angst um ihre eigene Sicherheit nicht mit ihren Familien oder ihrer Gemeinschaft darüber sprechen zu können, dass sie ihre Kinder bei sich haben wollten.

Amnesty International fordert internationale Organisationen wie den UNHCR auf, die Fälle dieser Frauen und Kinder zu priorisieren, um sie in Resettlement-Programme oder Programme zur humanitären Aufnahme aufzunehmen und dabei sowohl mit den irakischen Behörden als auch mit ausländischen Regierungen zusammenzuarbeiten.

Überlebende jesidische Kinder hatten während ihrer oft jahrelangen Gefangenschaft keinen Zugang zu Bildung. Viele nehmen allerdings nicht an den angebotenen Programmen teil, um den Schulstoff aufzuholen. Das liegt einerseits daran, dass sie keine Kenntnis von diesen Programmen haben oder andererseits aufgrund bürokratischer Hürden entmutigt werden. Folglich fallen viele Kinder komplett aus dem Bildungssystem. Expert*innen, die dazu von Amnesty International befragt wurden, stimmten darin überein, dass die Schule eine essentielle Rolle dabei spielt, den überlebenden Kindern zu helfen, ihr Trauma zu überwinden.

Viele jesidische Kinder sprechen kein Kurdisch mehr, wenn sie zurückkehren, sondern Arabisch. Diese Sprachbarriere verhindert, dass die Kinder wieder vollständig in ihre Familien und in die Gemeinschaft aufgenommen werden. Viele Familien, die bereits in Armut lebten, haben nun noch größere Schulden, weil sie Zehntausende US-Dollar Lösegeld für die Rückkehr ihrer Kinder zahlen mussten.

Amnesty International besuchte die Region Kurdistan-Irak vom 17. bis 27. Februar 2020 und interviewte 29 Überlebende, die als Minderjährige vom IS gefangengenommen wurden, 25 Familienangehörige, die zurückgekehrte Kinder betreuen, sowie 68 Expert*innen und Behördenvertreter*innen, darunter Ärzt*innen, Psychotherapeut*innen, Mitarbeiter*innen von NGOs, Uno-Vertreter*innen und Regierungsmitarbeiter*innen.