Mädchen in Afghanistan helfen: Lass deine Spende verdoppeln!

Mädchen in Afghanistan brauchen dringend Zugang zu Bildung. Hilf heute mit deiner Spende und lasse sie von Großspender*innen verdoppeln.

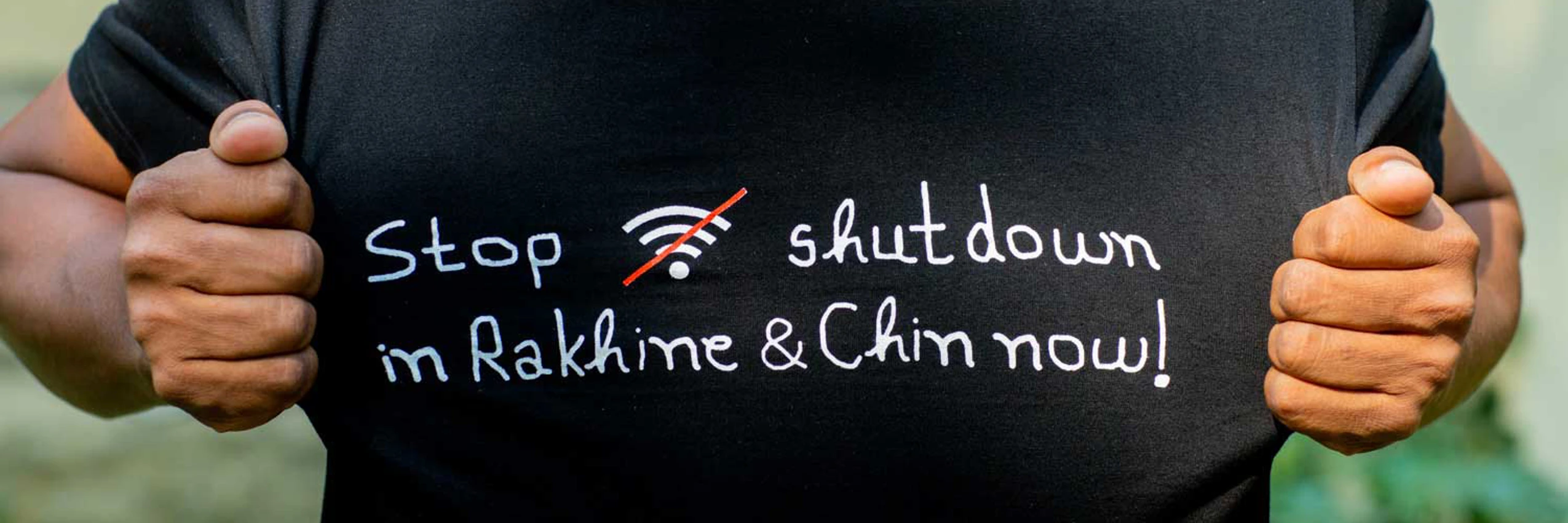

Weltweit sperren Regierungen immer öfter den Zugang zum Netz. Internet-Shutdowns verfolgen meist illegitime Ziele und stellen eine Menschenrechtsverletzung dar.

Wer um drei Uhr nachts noch vor dem Bildschirm saß, bemerkte die ersten Anzeichen. Plötzlich funktionierte das Internet nicht mehr wie gewohnt. Als am Morgen des 9. August in Belarus die Wahllokale öffneten, waren immer mehr Webseiten nicht erreichbar. Mittags kamen die Social-Media-Dienste hinzu. Am Abend betrafen die Störungen das ganze Land. Im Internet in Belarus ging das Licht aus. Seither gibt es immer wieder Störungen des Netzes. Belarus ist kein Einzelfall. Weltweit sperren Regierungen immer öfter den Zugang zum Netz. "Internet-Shutdown" heißt dieses Nicht-verfügbar-Machen von Online-Diensten in einem Staatsgebiet, soweit es technisch möglich ist.

Für staatliche Eingriffe in Menschenrechte – dazu gehört der Internetzugang als Teil der Meinungs- und Informationsfreiheit – gibt es völkerrechtliche Regeln. Sie müssen notwendig und verhältnismäßig zum Erreichen eines legitimen Zieles sein. Ein Shutdown des Internets insgesamt oder großer Teile davon wird daher nie zu rechtfertigen sein. Weltweit verfolgen Shutdowns zudem mutmaßlich Ziele, die nicht legitim sind.

So sperrte Benin im April 2019 den Internetzugang im Vorfeld von Wahlen und erschwerte damit Kritik daran, dass es keine Oppositionskandidat*innen gab. Die Regierung des Iran legte anlässlich regierungskritischer Proteste den Messenger-Dienst Telegram und das gesamte Internet lahm. Myanmar erschwerte durch eine Sperrung in Konfliktgebieten wie Rakhine und Chin die Berichterstattung über Menschenrechtsverletzungen durch das Militär. Und Venezuela kappte den Zugang zu Social-Media-Diensten genau dann, wenn Oppositionsführer Juan Guaidó gerade einen Livestream durchführen wollte. Die Regierung Bangladeschs verbot den Verkauf von SIM-Karten an Rohingya-Flüchtlinge, ein klarer Fall von Diskriminierung. Insgesamt zählte das Bündnis #KeepItOn 2019 mindestens 213 Shutdowns in 33 Ländern. Einsamer Spitzenreiter mit 121 Fällen war Indien, darunter ein Shutdown von 175 Tagen in der umkämpften Region Kashmir.

Zwar sind legitimere Ziele denkbar, als Regierungskritik zu unterbinden – etwa Straftaten im "Tatort Internet" zu verhindern. Doch weil dem Internet als Kommunikationsmedium überragende Bedeutung zukommt, weil es für die Meinungs- und Informationsfreiheit unerlässlich geworden ist, ist ein Shutdown immer ein unverhältnismäßiges Mittel zum Erreichen selbst legitimer Ziele – und stellt damit eine Menschenrechtsverletzung dar. Es ist, als schlösse man alle Bibliotheken, weil in einer Stadtbibliothek Bücher geklaut wurden. Auch der UN-Menschenrechtsrat verurteilte Shutdowns deshalb 2016 in einer – rechtlich leider unverbindlichen – Resolution.

Shutdowns sind in jenen Ländern einfacher umsetzbar, wo Regierungen national isolierbare Internetstrukturen aufbauen, etwa unter dem begrifflichen Deckmantel der "Cyber-Souveränität". Chinas "Great Firewall" sperrt Tausende Webseiten, darunter Facebook, Twitter oder die Seiten von Amnesty International. Der Iran verfügt über nur zwei "Gateways" – technische Tore ins globale Netz, die die Regierung leicht kontrollieren kann, ähnlich einer Burgbrücke, die bei Bedarf hochgezogen wird. Je vielfältiger hingegen die technische Infrastruktur und je aktiver eine informierte Zivilgesellschaft ist, desto schwerer ist es, das Netz lahmzulegen.

Anonymisierungs- und Verschlüsselungswerkzeuge ermöglichen es, manche Sperren zu umgehen. Dazu gehören VPN-Netzwerke, die daher in Ländern wie China und Russland kriminalisiert werden, und der Tor-Browser. Weltweit nutzen ihn Medien, Menschenrechtsverteidiger*innen und Bürger*innen, um Zensur und Überwachung zu entgehen. Dabei sind sie davon abhängig, dass die globale technische Infrastruktur des Tor-Netzwerkes von Menschen weltweit zur Verfügung gestellt wird.

Die meisten Tor-Unterstützer*innen aller Länder hat Deutschland. Bei der notwendigen Bekämpfung von Kriminalität im Internet, darunter im durch den Tor-Browser erreichbaren sogenannten Darknet, müssen diese internationalen Zusammenhänge berücksichtigt werden. Gut also, dass das Bundesinnenministerium die von ihm vorgeschlagene Verschärfung des Strafrechts-Paragrafen 126a ("Darknet-Paragraph") zurückgezogen hat. Sie hätte Personen kriminalisieren können, die Werkzeuge wie Tor bereitstellen. Im globalen Netz können scheinbar nationale Vorhaben schnell internationale Folgen haben. Die negativen Auswirkungen träfen dann Menschen weltweit.

Dieser Artikel ist zuerst als Gastbeitrag in der Frankfurter Rundschau erschienen.

Text: Lena Rohrbach, Amnesty-Expertin für Menschenrechte im digitalen Zeitalter, Wirtschaft und Rüstungsexportkontrolle

Bild: Protest gegen Internetsperren in Myanmar