Deine Spende für die Menschen im Iran

Damit Menschenrechte nicht im Dunkeln verschwinden und Gerechtigkeit siegt.

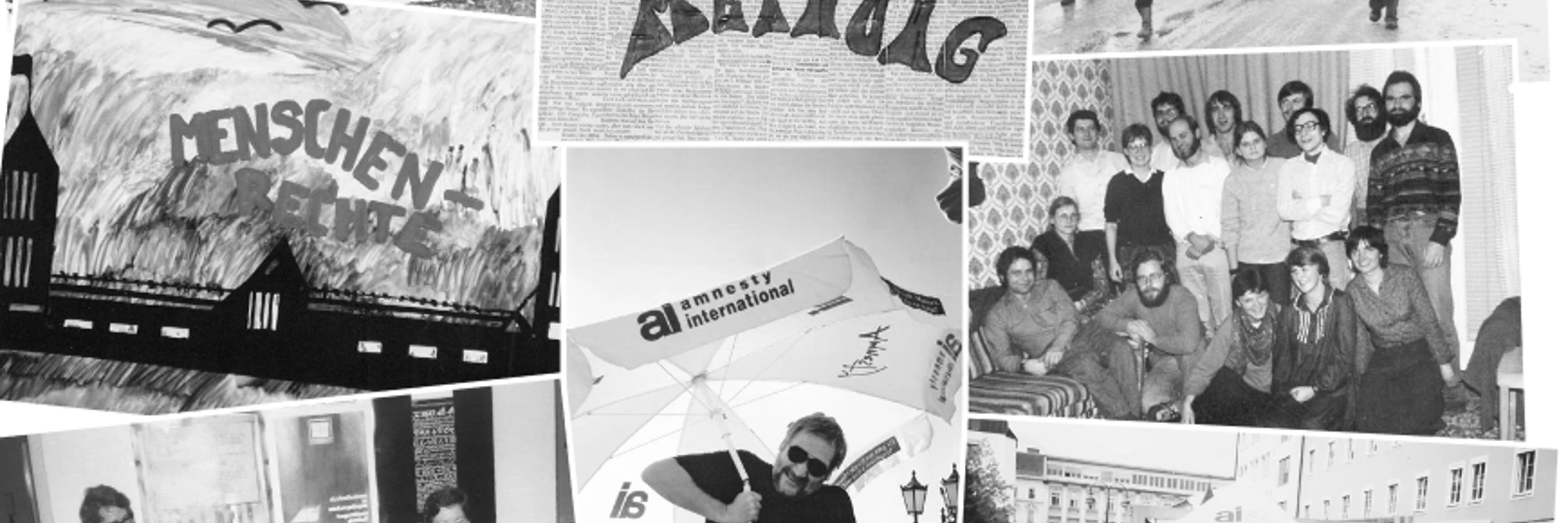

Die Amnesty Gruppe 8 Linz wird 50. Das bedeutet: Seit einem halben Jahrhundert setzen sich in Linz Menschen verschiedenen Alters, etwa gleich viele Frauen wie Männer, mit vielen verschiedenen Berufen und Erfahrungen, gemeinsam für eine Idee ein: die Verwirklichung aller Menschenrechte für alle. Für meine Gruppen-Mitstreiter*innen und mich ist es Zeit, zurückzublicken – und nach vorne! Wie hat sich die Arbeit in einem halben Jahrhundert verändert? Was haben wir erreicht? Und die wohl wichtigste Frage: Macht unsere Arbeit noch immer Sinn?

Als sich im März 1972 Pater Jakob Förg mit einigen Schüler*innen im „Guten Hirten“, einem Internat in Linz, zusammensetzt, um über einen Vortrag der damaligen Vorsitzenden von Amnesty International Österreich Dr. Irmgard Hutter zu diskutieren, kommt bald die Frage auf: „Was können wir tun?“ Das ist die Geburtsstunde unserer Gruppe. Am 5. April 1972 erhalten wir die Bestätigung der Gruppengründung aus dem Internationalen Sekretariat von Amnesty in London. Die Arbeit beginnt. Estevao Chilule (Angola) und Abid Syed Hussein (Indien) sind die ersten „Fälle“ unserer Gruppe. Außerdem ist der Einsatz für Menschen, die aus politischen Gründen in der Sowjetunion in psychiatrischen Kliniken zwangsbehandelt werden, für die nächsten Jahre einer der Schwerpunkte unserer Tätigkeit. Wir setzen uns für Gewissensgefangene in Peru, auf den Philippinen, in Chile, in Somalia und in Angola ein. Viele weitere sollten folgen. Die folgenden Jahre sind zudem von kontinuierlicher Aufbau-Arbeit und Entwicklung geprägt. In Zusammenarbeit aller Gruppen in Oberösterreich wird eine regionale Struktur aufgebaut. Die Öffentlichkeits- und vor allem die Pressearbeit werden zunehmend professioneller, wir schreiben Presseaussendungen und Leserbriefe.

Aktivist der Gruppe 8 Linz bei Amnesty International Österreich

Aktivist der Gruppe 8 Linz bei Amnesty International Österreich

Bani Kastl ist seit 1974 Mitglied der Amnesty-Gruppe 8 Linz. Derzeit ist er Kassier, hauptverantwortlich für den zweimal jährlich stattfindenden Bücherflohmarkt und zuständig für die Betreuung von Interessent*innen. Er war viele Jahre lang Gruppensprecher und hat auch in der Mitgliederversammlungskommission (MVK) von Amnesty International Österreich mitgearbeitet. Die Mitgliederversammlung ist das oberste Kontroll- und Entscheidungsorgan des Vereins in Österreich. Bani gibt gerne bei Infoständen die Idee der Menschenrechte an andere Menschen weiter.

Amnesty International ist – im Gegensatz zu den Anfangsjahren – zu einer bekannten Größe geworden, die im Bewusstsein der Bevölkerung für die „Freilassung von Gewissensgefangenen“ und für Menschenrechtsarbeit im weitesten Sinn steht. Amnesty-Arbeit ist schwer in Zahlen zu fassen. Ich versuche es trotzdem: In den letzten 50 Jahren sahen wir einander bei etwa Tausend Gruppentreffen, bei mindestens 500 Informationsständen kamen wir mit unzähligen Menschen in Kontakt, mit denen wir über die Situation in verschiedensten Ländern und über viele menschenrechtliche Themen sprechen konnten – und als Ergebnis konnten wir Tausende Briefe und Hunderttausende Unterschriften an menschenrechtsverletzende Regierungen schicken.

Das Wichtigste einer Amnesty-Gruppe sind die Mitglieder. Ohne sie geht gar nichts. Teilweise seit Jahrzehnten dabei oder erst seit kurzem, leisten sie unbezahlte ehrenamtliche Arbeit, die oft weit über Selbstverständliches hinausgeht: Alle drei Wochen Gruppentreffen, Infostände bei Regen, Schnee, Sturm oder an den heißesten Tagen des Jahres, ganze Wochenenden für überregionale Treffen, Stunden für Fortbildung, um menschenrechtlich auf dem Laufenden zu bleiben, Bücher schleppen für den Bücher-Flohmarkt – die Liste ließe sich noch lange fortsetzen. Gleichzeitig vernetzten wir uns in Österreich und international: Mehrere Gruppenmitglieder übten und üben derzeit Funktionen bei Amnesty International Österreich aus. Wir nahmen an allen Mitgliederversammlungen teil, bei Tagungen der Region Oberösterreich/Salzburg, außerdem beim höchsten beschlussfassenden Gremium unserer Organisation, der Internationalen Ratstagung 1985 in Helsinki und 2005 in Mexiko, sowie bei der UNO-Weltmenschenrechtskonferenz 1993 in Wien. Neben unserem Einsatz an Infoständen und durch unsere Öffentlichkeits- und Pressearbeit leisten wir einen finanziellen Beitrag zur Organisation. Durch unseren Gruppenbeitrag finanzieren wir die Arbeit im internationalen Sekretariat in London sowie im Büro von Amnesty International Österreich in Wien zu einem kleinen Teil mit. Ein großes Dankeschön an die Menschen, die unsere Arbeit – teilweise seit vielen Jahren – mit ihrer Spende oder ihrem Förderbeitrag unterstützen!

Wir alle würden uns nicht mehr für Menschenrechte einsetzen, wenn es keine Fortschritte geben würde und unsere Arbeit sinnlos wäre.

Bernhard „Bani“ Kastl, Aktivist der Gruppe 8 Linz bei Amnesty International Österreich

Die Arbeit für Amnesty International ist in vielen Ländern lebensgefährlich. In einem Land wie Österreich ist sie gefahrlos möglich – doch auch hier kommt es nach wie vor und immer wieder zu Behinderungen. Im Dezember 1974 machten wir ungewollt Schlagzeilen in den oberösterreichischen Medien: Aus fadenscheinigen Gründen wird eine Mahnwache am Linzer Christkindlmarkt untersagt. Ein Jahr zuvor, im Jahr 1973 wurde uns wegen „Bedenken“ des Innenministeriums nicht erlaubt, eine Demonstration anlässlich des Besuches des sowjetischen Ministerpräsidenten Kossygin abzuhalten. 21 Jahre später kommt der chinesische Ministerpräsident Li Peng nach Linz und die Geschichte wiederholt sich: In ganz Österreich werden Kundgebungen verboten. Eine Gruppe engagierter Aktivist*innen kann Regierende offenbar immer wieder nervös genug machen, so dass auch in Österreich unser Recht auf friedliche Versammlung unter Druck geraten kann.

Trotz so mancher Hürden ist es uns in den letzten 50 Jahren gelungen, viele Menschen zu erreichen. Dazu haben auch Multiplikator*innen beigetragen, die wir für unsere menschenrechtlichen Anliegen gewinnen konnten: 1972 gestalten zehn Mitglieder des Landestheaters eine Lesung, 14 Künstler*innen stellen Werke zur Verfügung. Im Jahr 1985 beginnt unsere Konzertreihe im Ursulinenhof, bei der einige Jahre lang Künstler*innen unentgeltlich auftreten. 2012 versteigerten wir eine Originalzeichnung von Gerhard Haderer und beim Amnesty-Popfest traten Clara Luzia und viele weitere namhafte Künstler*innen kostenlos auf. Wir vernetzten Menschen in Gefahr, wie 1974 etwa den sowjetischen Dissidenten Leonid Pljuschtsch, der Opfer des Psychiatriemissbrauchs war, und erreichten für ihn, dass er von der Universität Innsbruck und von der Goethe-Universität Frankfurt am Main zu Gastvorträgen eingeladen wurde. Damit war auch den sowjetischen Behörden klar, dass sein Schicksal im Ausland mit Interesse verfolgt wird. Der öffentliche Druck und die nicht abreißende Briefwelle an die Behörden führen zu seiner Freilassung im Jahr 1976. Im Dezember 2010 war der ehemalige Todeszelleninsasse Juan Melendez (USA) unser Gast in Linz. Wir vermittelten einen Vortrag an der Johannes Kepler Universität. Bereits bei der Kampagne zur Abschaffung der Todesstrafe 1988 unterschrieben allein in Österreich 103.276 Menschen. Das Hauptziel, die weltweite Ächtung der Todesstrafe, haben wir noch nicht erreicht – aber die Tendenz geht seither weltweit sehr stark in diese Richtung.

Am 5. Juni 1973 erfahren meine Gruppen-Kolleg*innen und ich von der Freilassung Abid Syed Husseins, eines der beiden ersten Gewissensgefangenen, für dessen Freiheit sich unsere Gruppe eingesetzt hat. Ein großartiges Gefühl der Freude – ein unschuldig Inhaftierter ist wieder frei – und der Hoffnung: Unsere Arbeit zeigt Wirkung, gemeinsam können wir Leben verändern. Viele weitere solche Momente haben uns über die Jahre immer wieder motiviert, dranzubleiben und für eine Welt zu kämpfen, in der die Rechte aller Menschen geschützt sind. Danke, dass wir gemeinsam dafür einstehen! Dass die Arbeit – heute wie damals – Sinn hat, beweist neben den vielen Erfolgen und deutlichen Anzeichen, dass wir die Mächtigen immer wieder nervös machen, auch eine weitere, einfache Tatsache: Wir alle würden uns nicht mehr für Menschenrechte einsetzen, wenn es keine Fortschritte geben würde und unsere Arbeit sinnlos wäre. Unsere Themen, Mittel und Kanäle sind über die Jahre breiter geworden – seit 2001 sind wir zum Beispiel auch online unterwegs – doch im Kern leisten wir dieselbe Arbeit wie 1972: Wir bringen Menschen zusammen, um gemeinsam Leben zu verändern.