Deine Spende für die Menschen im Iran

Damit Menschenrechte nicht im Dunkeln verschwinden und Gerechtigkeit siegt.

Street Art hat sich zu einem wichtigen Instrument des Widerstands entwickelt. Weltweit nutzen Künstler*innen den öffentlichen Raum, um bestimmten Themen Aufmerksamkeit zu verschaffen, zum Widerstand gegen Regime und Regierungen aufzurufen und farbenfrohe Visionen einer gerechteren Gesellschaft zu entwerfen.

Wie es wirklich gewesen ist, kann niemand mit Gewissheit sagen: Immer wieder und immer wieder anders erzählten Medien in aller Welt die Geschichte von den Kindern, die mit ihren Graffitis den Bürgerkrieg in Syrien auslösten. Ein moderner Mythos: David mit der Sprühdose statt der Schleuder in der Hand gegen Goliath. So viel jedenfalls scheint sicher: Am Anfang war … ein wenig Farbe an der Wand.

Irgendwann im Frühjahr 2011, so sagt man, sprühten Kinder in der syrischen Stadt Daraa Parolen auf eine Schulhofmauer, die sich gegen Präsident Baschar al-Assad richteten. „Du bist dran, Doktor“, schrieben sie, und „Nieder mit dir, Assad“. Am nächsten Morgen informierte der Hausmeister die Behörden, die Polizei nahm verdächtige Kinder fest und folterte sie, um die Schuldigen zu finden. Ihre empörten Eltern gingen auf die Straße, weitere Menschen solidarisierten sich, die Proteste wuchsen zu immer größeren und meist friedlichen Demonstrationen an, schließlich brach ein Bürgerkrieg aus, der bis heute andauert. Klar ist: Die Kinder schrieben etwas auf eine Mauer, dass zu jenem Zeitpunkt Menschen in der gesamten arabischen Welt bewegte. Sie brachten den Wunsch nach mehr Freiheit und Gerechtigkeit zum Ausdruck.

Zwischen 2011 und 2013 hatte Graffiti eine wichtige politische Rolle. Sie waren wie ein Stimmungsbarometer: Man ging jeden Tag zu den Mauern, um zu lesen, was dort geschrieben stand, um zu verstehen, wie die Politik gerade war.

Mona Abaza, ägyptische Soziologin

Auch in Ägypten sprühte und malte man sich den Frust über die Diktatur von der Seele. Mit ihrer Street Art flankierten Künstler*innen den politischen Protest, der 2011 rund um den Tahrir-Platz in Kairo losbrach. Aufwendige Bilder in den Straßen spiegelten die Sehnsüchte und die Wut der Demonstrierenden wider und befeuerten die Proteste. Die Straße Mohamed Mahmoud in Kairo, wo besonders heftige Straßenkämpfe tobten, verwandelte sich durch Street Art in eine Galerie des Aufbegehrens. „Zwischen 2011 und 2013 hatte Graffiti eine wichtige politische Rolle“, sagte die inzwischen verstorbene ägyptische Soziologin Mona Abaza 2017 in einem Interview. „Sie waren wie ein Stimmungsbarometer: Man ging jeden Tag zu den Mauern, um zu lesen, was dort geschrieben stand, um zu verstehen, wie die Politik gerade war.“

Künstler wie Ammar Abo Bakr, Alaa Awad oder Ganzeer nutzten Wände und Fassaden im öffentlichen Raum, um das ägyptische Regime mit Farbe und Ideen zu bekämpfen. International bekannt wurden Bilder wie das von Omar Fathy geschaffene Porträt, das zwei Gesichter verschmolz: das von Präsident Hosni Mubarak mit dem von Mohamed Hussein Tantawi, dem damaligen Chef der ägyptischen Streitkräfte. Ebenso Ganzeers Mural von einem Panzer, der einen Brot liefernden Fahrradfahrer ins Visier nimmt. „Es war spannend zu sehen, wie Kairos Wände zu leben anfingen“, sagte Ganzeer Medien. „An ihnen fand Austausch mit der Gesellschaft statt. Der Umbruch spiegelte sich auf vormals leeren Flächen wider.“

Ob in Ägypten oder andernorts: Seit jeher waren diese „leeren Flächen“ – Hauswände, Mauern und Fassaden – Leinwände für Künstler*innen, die ihre Bilder und Botschaften im öffentlichen Raum platzierten und damit in die Diskussion einbringen wollten. Das gilt nicht erst seit der Erfindung der Sprühdose; schon bei Ausgrabungen in Pompeji entdeckte man in Mauern geritzte politische Kommentare.

SYRIEN:

Graffiti mit der Aufschrift “Keine Legitimität von Assads Wahlen" in Arabisch auf den Überresten eines zerstörten Gebäudes in der Stadt Idlib, Syrien. 2021.

© Anas Alkharboutli Dpa Picturedesk.Com

ÄGYPTEN:

Gesichter des gestürzten Präsidenten Hosni Mubarak, des Militärherrschers Hussein Tantawi sowie der Präsidentschaftskandidaten Amr Mussa und Ahmed Shafiq in der Nähe des Tahrir-Platzes in Kairo. 2012.

© Marco Longari / AFP / Picturedesk

„Der Begriff der Street Art ist relativ neu. Er wird seit den 2000er Jahren benutzt und ist ein Sammelbegriff, der zwei Kunstformen vereint: Graffiti und Wandmalerei“, sagt Lisa Bogerts vom Institut für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Graffiti entwickelte sich in den 1960er und 70er Jahren in New York und Philadelphia, wo zunächst vor allem schriftbasierte Botschaften verbreitet wurden. „Das war einerseits eine Jugendkultur: Man hinterließ seinen Namen und markierte sein Revier. Gleichzeitig war es eine politische Ausdrucksform, da sich vor allem marginalisierte Gruppen, Schwarze und Latino-Jugendliche mit ihren Graffitis Sichtbarkeit verschaffen wollten“, so Bogerts.

Wandmalerei hingegen sei ursprünglich keine Protestform gewesen, sondern eine Herrschaftspraxis, die von Königshäusern und der katholischen Kirche im großen Stil genutzt wurde. Sie veränderte sich erst im 20. Jahrhundert. „Nachdem die Wandmalerei nach der mexikanischen Revolution 1910 zwar schon sozialkritisch, aber noch sehr staatstragend war, bekam sie in anderen lateinamerikanischen Ländern ab Mitte des Jahrhunderts einen widerständigeren Charakter. Besonders in den Diktaturen in Chile und Argentinien gab es viel Protestmalerei.“

Street Art als Protestform trägt Widerspruch in den öffentlichen Raum. Sie kann das gesellschaftliche Bewusstsein schärfen, indem sie Menschen für politische oder soziale Themen sensibilisiert, die diese sonst nicht aktiv verfolgen. „Bilder ermöglichen uns einen anderen Zugang zur Welt als Worte und politische Pamphlete“, sagt Lisa Bogerts. „Sie verbinden logische Argumente mit affektiver Überzeugungskraft, sie lassen uns etwas sinnlich erfahren. Bilder können beeinflussen, wie wir Politik wahrnehmen, ob wir sie für legitim halten oder nicht.“

In Konfliktgebieten werden Kunstwerke der Street Art oft zu Symbolen des Widerstands, die Menschen Mut machen, sich gegen Unterdrückung zu wehren. So machte der jemenitische Künstler Murad Subay die von Raketen und Gewehrfeuer zerstörten Fassaden seiner Heimat zu seinen Leinwänden. „Ich wollte zeigen, dass es an diesen Orten Kunst gibt, dass es Hoffnung gibt, dass die Menschen auch in einem sehr düsteren Moment, in dem ein Land über seine Geschichte entscheidet, noch kämpfen“, sagte er in einem Interview.

Trotz aller Aufmerksamkeit, die Street Art erzeugen kann, bleibt sie ein flüchtiges Phänomen. Kunstwerke werden durch neue ersetzt, Fassaden verschwinden, weil Häuser abgerissen oder zerbombt werden, oft lassen Regime die Bilder auch übertünchen. „In der Allgemeinheit wird Protest häufig nur dann als erfolgreich empfunden, wenn er die Politik verändert“, sagt Lisa Bogerts. „Aber auch Street Art, die nicht fotografiert und verbreitet wird, kann eine Wirkung entfalten. Weil sie bei der lokalen Bevölkerung Bewusstsein für ein Problem schafft.“ Paradoxerweise kann Street Art sogar erfolgreich sein, wenn sie der Zensur zum Opfer fällt: „In dem Moment, in dem ein Bild zensiert wird, hat es eine gewisse Bedrohung oder Angst bei den Machthabern ausgelöst“, erklärt Bogerts.

FRANKREICH:

Wandgemälde von Frauen, die sich die Haare schneiden, um ihre Unterstützung für die Proteste im Iran zu zeigen, in einem Tunnel in Paris, Frankreich. 2022.

FRANKREICH:

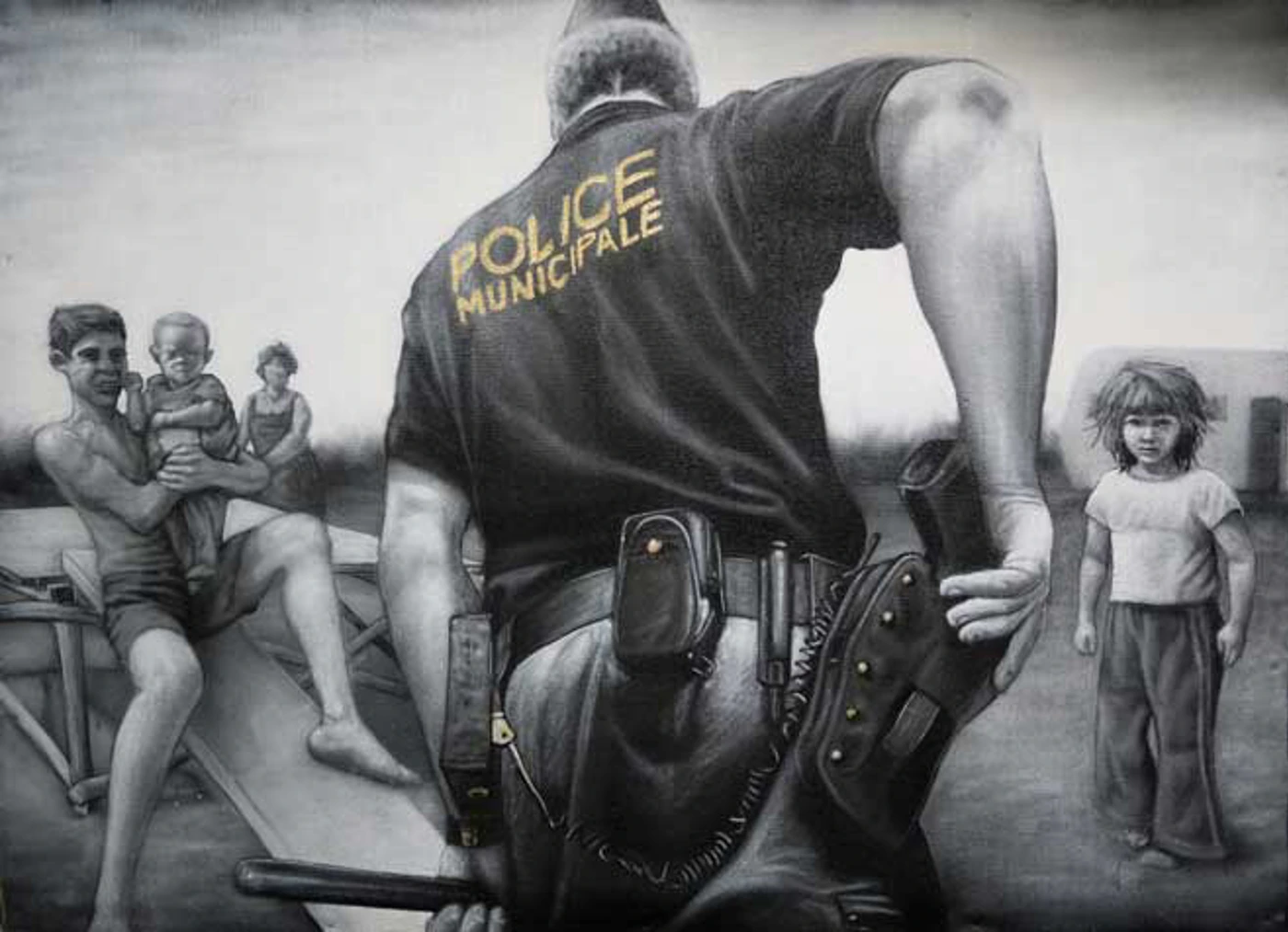

Bild aus der Serie "Douce France" des Künstlers MTO zum Thema Polizeigewalt in Frankreich, speziell gegen Rom*nja und Sinti*zze. 2010.

© MTO

Die Angst der Staatsmacht und ihrer Zensor*innen machte sich im Sommer 2023 eine Gruppe kritischer chinesischer Künstler*innen in London zunutze, um die Repression und Staatspropaganda Pekings vorzuführen. In der Brick Lane im East End, das für seine lebendige Kunstszene bekannt ist, übermalten sie einen ganzen Straßenzug voller Street Art mit weißer Farbe. Anschließend sprühten sie auf die geweißte Fläche leuchtend rote chinesische Schriftzeichen, die die „grundlegenden sozialistischen Werte“ der Volksrepublik wiedergeben, die in China als Staatspropaganda weit verbreitet sind. Die gewitzte Aktion, bei der Dutzende hochwertige Street Art Murals ausgelöscht wurden, machte die ganze Brutalität der chinesischen Zensur erfahrbar.

Die Auseinandersetzung mit den Mechanismen von Zensur hatte jedoch ein Nachspiel: Vielleicht aus Furcht vor diplomatischen Verwerfungen ließen Londoner Behörden die „Zensur“-Schriftzeichen schnell überstreichen. Doch schon am Mittag desselben Tages sprühte ein junger Mann aus Hongkong auf die leere Fläche auf Chinesisch ein Zitat von Milan Kundera: „Der Kampf der Menschen gegen die Macht ist der Kampf der Erinnerung gegen das Vergessen.“

---

Text von Tobias Oellig

Informieren, inspirieren, mobilisieren: Das Amnesty Magazin versorgt dich mit Neuigkeiten über Menschen und ihre Rechte aus Österreich und der Welt.

Interviews, Aktionen und Geschichten, über Menschen, die uns bewegen – hol dir das kostenlose Probeabo und erhalte die nächsten zwei Ausgaben des Ammesty Magazins per Post zugestellt!